МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Способ измерения размеров быстрых частиц пыли, мешающей освоению человеком околоземных орбит и космическим исследованиям, успешно испытали исследователи из МИЭТ. Для эксперимента в космос был запущен микроскоп, рассматривающий частицы, попадающие на встроенную ловушку пыли в виде пластинки из золота. Результаты представлены в журнале Наноиндустрия.

Освоение космоса приводит к ухудшению его "экологии", рассказал начальник научно-исследовательской лаборатории атомной модификации и анализа поверхности полупроводников Национального исследовательского университета "МИЭТ" (НИУ МИЭТ) Борис Логинов.

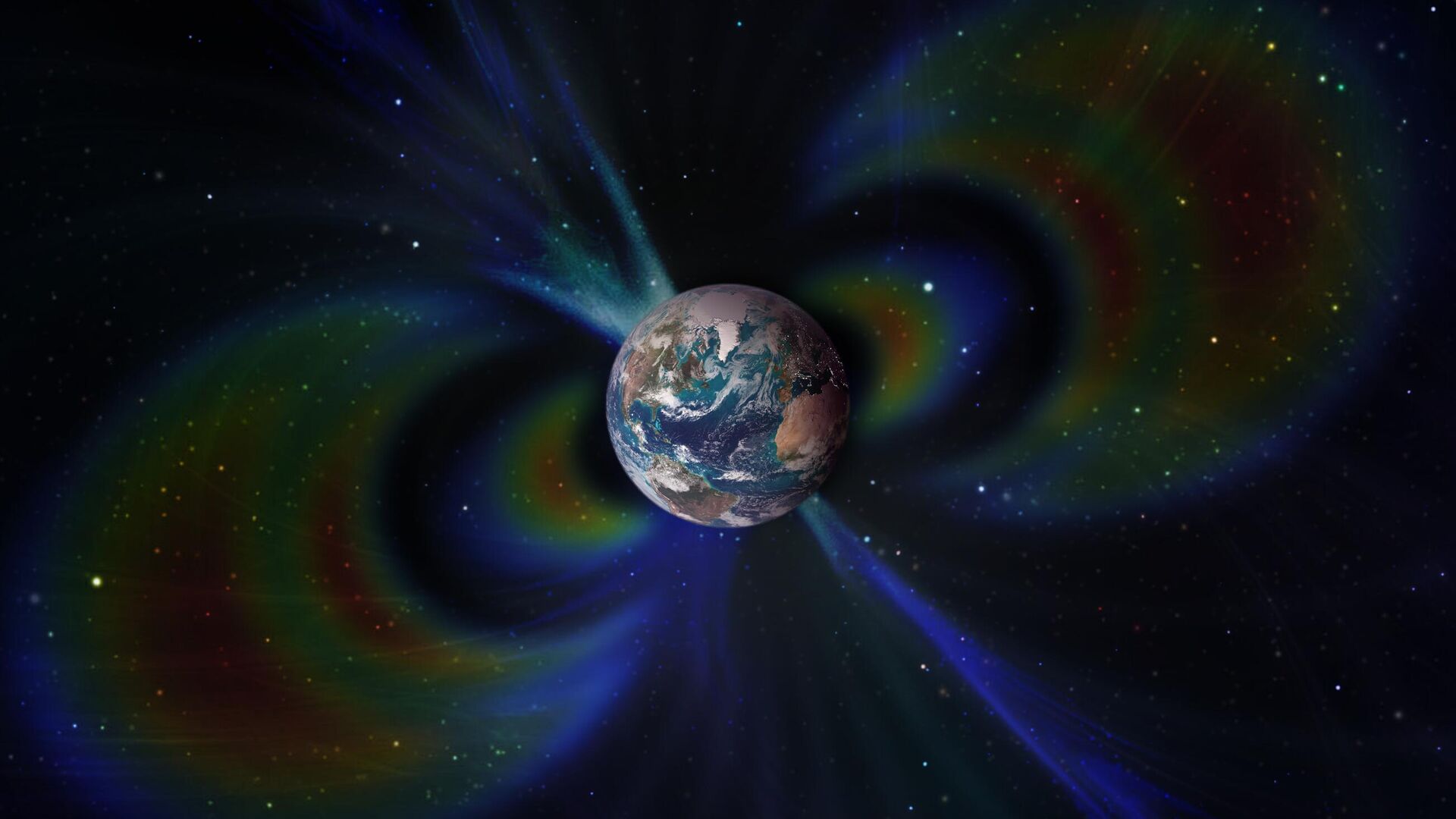

По его словам, на орбите скапливается космический мусор рукотворного происхождения. Вышедшими из строя спутниками невозможно управлять, и их дрейфовое движение в поле притяжения Земли иногда приводит к столкновениям. В результате таких происшествий фрагменты объектов крошатся в пыль, которая продолжает дрейфовать по орбитам. Следы этих частиц регистрируются на корпусах космических аппаратов, вернувшихся на Землю.

«

"Так называемая быстрая пыль, образовавшаяся в ходе столкновения неуправляемых частей старых спутников Земли, мешает регулярному использованию космического пространства. Она и разрушает, и залепляет иллюминаторы, антенны, солнечные батареи, а также другие части, жизненно необходимые кораблям в открытом космосе", — объяснил Логинов.

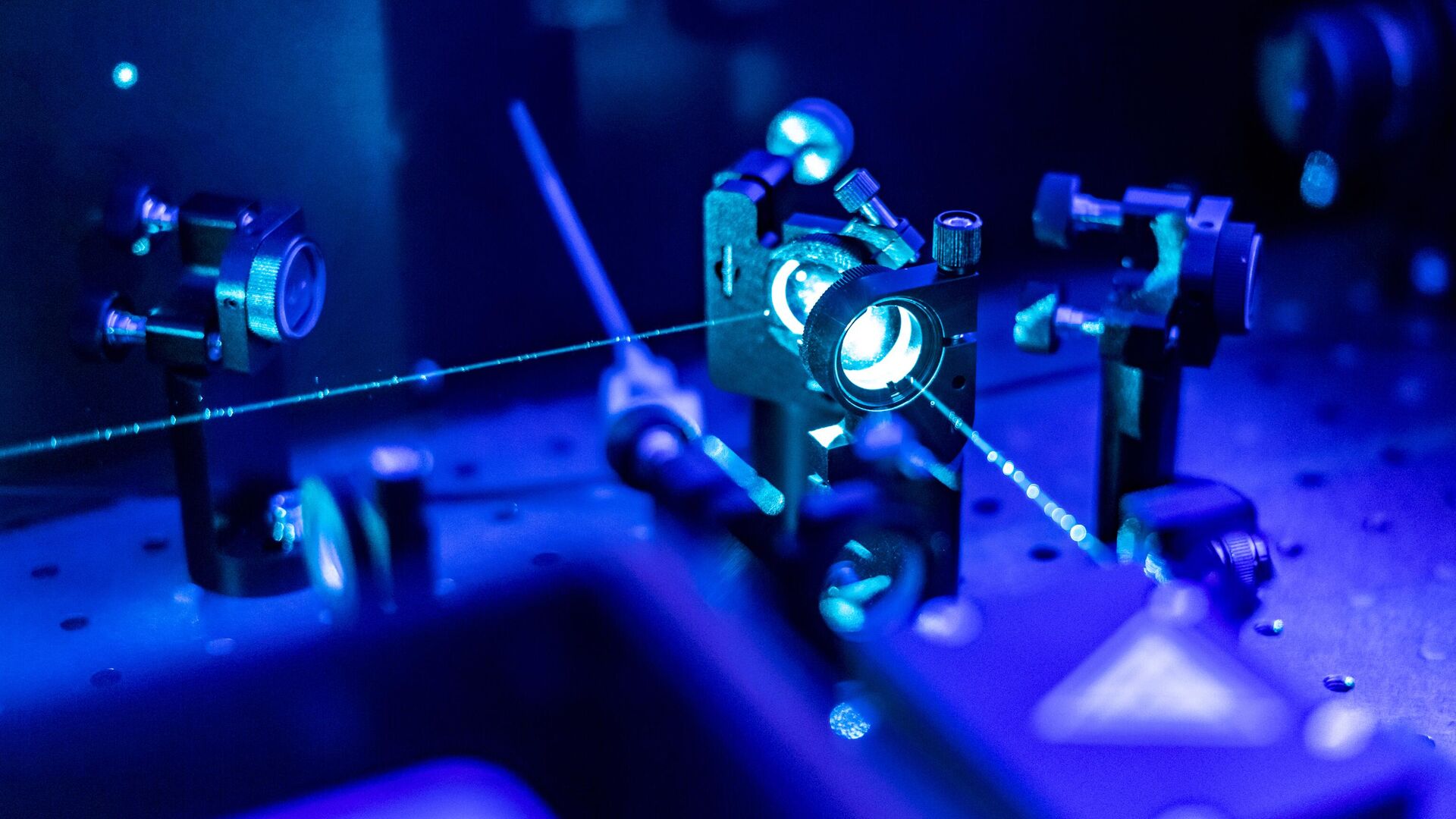

Российские ученые и инженеры из НИУ МИЭТ, Зеленоградского завода ПРОТОН, Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева и МГУ имени М. В. Ломоносова с участием в проекте школьников Образовательного центра "Сириус" впервые запустили в открытый космос оборудование, способное постепенно просмотреть орбиты на наличие и концентрацию дрейфующих пылинок, и проверили его исправность.

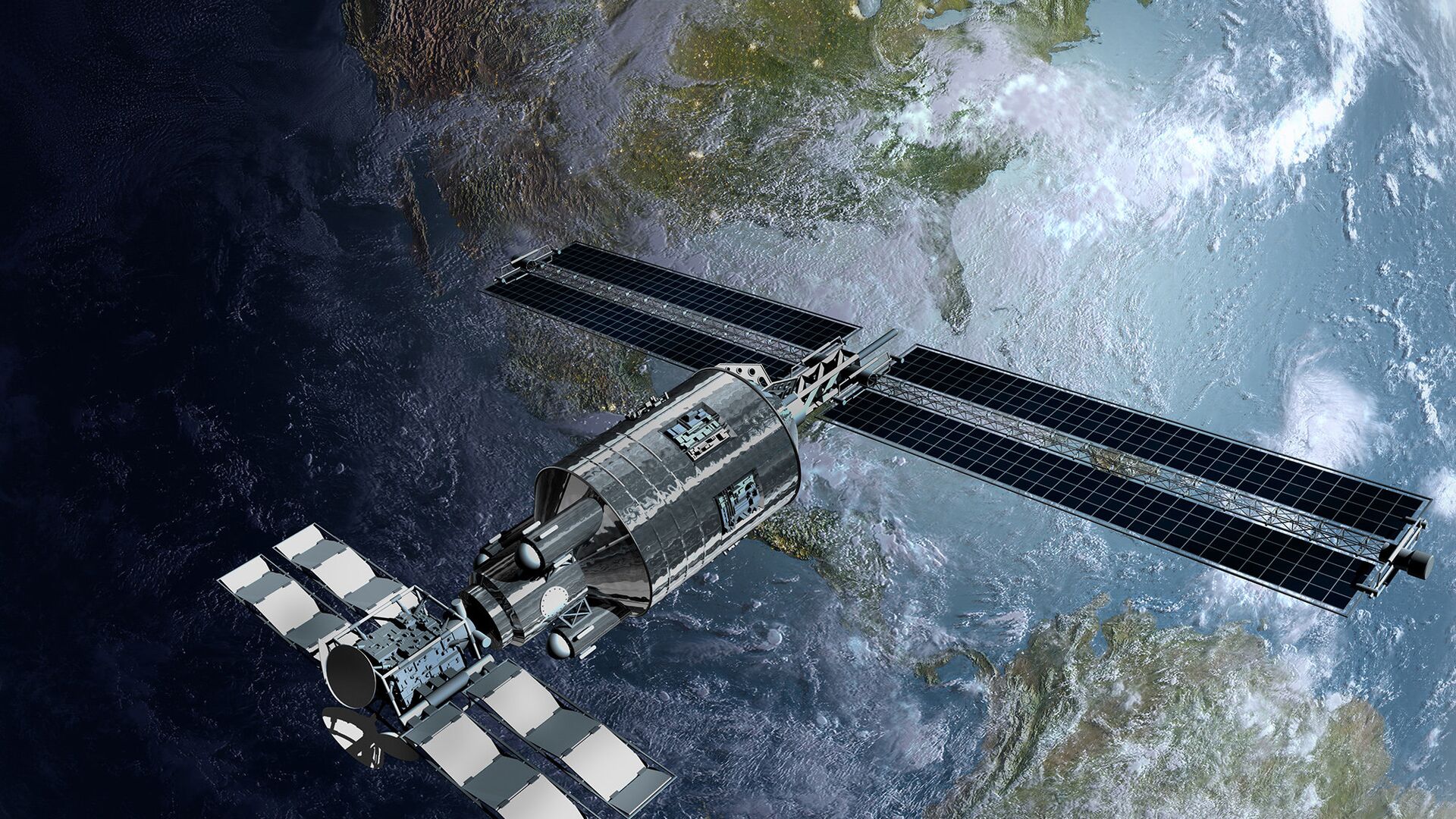

"Это спутник Нанозонд-1 с первым в мире космическим зондовым микроскопом СММ-2000С, их полет можно невооруженным глазом наблюдать на ночном небе. Полученные данные помогут определить, какая область околоземной орбиты наиболее "запылена", и в будущем сделать выводы об особенностях эксплуатации искусственных космических объектов на этих высотах", — пояснил ученый.

Он подчеркнул, что данные с российского микроскопа доступны ученым со всего мира.

"Обработка снимков производится с помощью программного обеспечения в земных версиях космических сканирующих зондовых микроскопов. По просьбам исследователей космоса мы можем выслать им снимки в разных форматах, даже таких, обработка которых не представляет проблемы в любых приложениях, даже в простейших программах обработки таблиц", — уточнил эксперт.

В настоящее время специалисты не могут однозначно интерпретировать полученные данные: есть множество загадок. Например, установлено, что поврежденная пылью и солнечным ветром поверхность способна самостоятельно восстанавливаться по неизвестным причинам. Разгадка полученных данных, как думают ученые, поможет оптимизировать в будущем корпуса космических кораблей по массе и увеличивать предел полезной нагрузки в пилотируемых и непилотируемых полетах.